7月的风,携着草原的芬芳,悄悄叩开了鄂托克前旗宾馆百合厅的门扉。7月1日,70余颗心在此处交汇,像散落的星辰重新缀成银河——《南京知青在草原》课题组成员带着泛黄的档案、阿勒泰与公乌素的牧民揣着压箱底的故事、两位老人的亲朋故旧携着半个世纪的惦念,共赴一场金婚之约。当吴继武与王琴的身影出现在厅内,时光仿佛在此刻打了个温柔的结。那些在草原上被风沙磨亮的日子,那些被马蹄踏碎又缝合的晨昏,正顺着宾客们微颤的声线缓缓流淌。作为这场跨越50年对话的见证者,我指尖的笔早已被感动浸润,唯愿将这段岁月织就的情缘,酿成可与读者共品的甘醇。

主角心声

——半个世纪的相守与归来

吴继武曾是南京三中的高中生,王琴则是南京一中的初中生。1968年10月21日,命运的专列将这两个素不相识的年轻人一同载往草原插队落户,在鄂托克旗风沙吹过数载春秋,缘分在不经意间悄然滋长,让两颗年轻的心渐渐靠近,阴差阳错相互产生了爱慕之情。

“1971年后,大批知青陆续离开牧区,留下的男知青本就寥寥无几,到了1973年,他们这些老高三的知青年纪也不小了,公社里相熟的知青便牵起了线。其实早先在公社的集体活动中,我们便对彼此有所了解,三观也大抵相合。”王琴的话语里带着对往事的温柔追忆。“那年年底回南京探亲时,我们正式开始交往。相处一年多后,想着当时大家都提倡办革命化的婚礼,便决意选在7月1日党的生日这天完成人生这件大事。1975年7月1日,我们在当时的布拉格公社领了结婚证。”

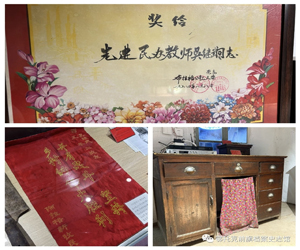

提及那场婚礼,王琴的眼中泛起亮光:“当时得到了许多知青的热心相助,棋盘井炼铁厂的知青们特意烘干了木材,为我们打制家具;老乡们送来毛巾、肥皂盒、袜子等物件表示祝贺。两个大队支部还赠送了全套的《毛泽东选集》,各自为我们举办了简单却热闹的聚会。那场草原婚礼成了我们此生难忘的记忆。”50年光阴流转,他们心底对草原的眷恋从未消减,于是决定回到这片承载着青春与爱恋的土地,回到鄂托克前旗与草原上的老友、第二故乡的亲人们一同度过金婚这一珍贵时刻,重温那些藏在时光里的美好记忆。

“这些年,插队鄂尔多斯的南京知青们总说自己是‘从草原走向人生’的,我们俩更是在牧区走到了一起,开启了人生新的篇章。在这里组建家庭共同奋斗,相亲相爱地走过了半个世纪。”吴继武的声音里满是感慨,“这片土地上,有我们最美好的青春年华。当年的农牧业劳动锻炼了我们的筋骨与意志;一场场风沙雨雪,让我们知晓了国家最基层的艰苦与落后;牧民家的热炕头、农业队的大通铺,让我们见识了草原各族人民的纯朴、真诚、宽容与厚道。无论是在小队放牧、水利工地劳动,还是在小学校里与师生们一同教学、一同嬉戏,我们都结识了太多朋友,他们不是亲人却胜似亲人。”那些同吃同住同劳动的岁月,磨砺出了他们坚韧的品格。回忆往事,吴继武地说,有了那段经历,日后工作中再难的事也觉得不难,再苦的日子也感觉不苦了。

从草原走出去的这两个南京娃,始终怀揣着对草原的感恩,用他们的话说,一辈子也忘不了这片土地和各族老乡!

1981年,吴继武和王琴离开阿勒泰大队回南京工作,但对第二故乡的关注从未间断,与老朋友们的联系也从未停歇。尤其是近一二十年,交通日益便捷,电话、手机的普及让他们的交流更加顺畅。退休后的这些年,他们总爱一次次踏上回鄂尔多斯、回鄂托克前旗的路。不为看草原的风景,只为赴一场与老朋友们的约定—— 在熟悉的草原上,回忆当年一起迎着风沙生产劳动的日子……

那些本以为会随时间淡去的片段,在重逢的瞬间,又变得清晰如昨。更让他们欣喜的是与老友们围坐畅谈时,彼此眼中闪烁的惊喜:“看着这片土地从土坯房变成砖瓦房,从泥泞路变成柏油路,从靠天吃饭到产业兴旺,一年一个新模样,听着每个人细数日子里的甜蜜:孩子进了新学校、老人有了医保、在家门口就能找到好营生……”那些藏在柴米油盐里的幸福,就像草原上的马兰花,在时代的春风里开得愈发绚烂。

原来,所谓牵挂,便是既怀念着过去并肩走过的路,更期盼着彼此脚下越走越宽的征途。每一次相聚,都是对岁月的致敬,更是对生活最热忱的礼赞。因为他们深知,那些共同奋斗过的日子,早已成了这片土地上最坚实的根基,托举着所有人走向更踏实、更红火的明天。

牧民心声

——半个世纪的情谊长流

阿勒泰嘎查农牧民代表康玉亮的话语里,满是难以掩饰的喜悦与热忱:“得知吴继武、王琴二位南京知青夫妇特意回到第二故乡度过他们的金婚纪念,阿勒泰的牧民们打心眼儿里高兴。当这个消息在微信群里传开以后,大伙儿心里像揣了团火,全嘎查29 户人家男女老少一个不落,全都赶来现场送上祝福。”

记忆的闸门在话语间缓缓打开,康玉亮的目光仿佛穿透了半个多世纪的时光:“我们都记得,1968年10月25日那天,吴继武等13位南京知青坐着大队的马车风尘仆仆地来到阿勒泰插队落户。他们初来乍到时,先在水利队劳动,后来有的去放羊、牧马,有的成了民办学校的教师。吴继武还当过小队长,做过大队保管员,后来也走上了讲台,还去内蒙古‘共大’学习过。”

最让牧民们念念不忘的,是1975年7月 1日那天,吴继武将公乌素大队的女知青王琴娶回了阿勒泰大队,这对南京知青组成的新家庭成了草原上一段温暖的佳话,他们的孩子姜姜,便是这份美好爱情最动人的结晶。

往事如草原上的河流,静静流淌在康玉亮的讲述里:“五十多年前,他们和我们一起挤牛奶、剪羊毛、打马鬃、割草、掏粪。白天,他们跟着农牧民一起在田间、牧场挥洒汗水;夜晚,他们挨家挨户地教孩子们认字、唱歌。他们把青春和汗水都洒在了阿勒泰这片土地上,也把南京人的温暖情谊深深种进了阿勒泰农牧民的心里。半个世纪过去了,草场上的草绿了又黄、黄了又绿,轮回了一年又一年;他们也从当年懵懂的少年变成了银发夫妇。可不管岁月怎么变,他们对第二故乡的牵挂、对我们农牧民的情谊,从来都没变过。”康玉亮望着眼前手挽手的老夫妇,眼中满是感动,“今天,看到你们回到家乡,就像看到了当年那对意气风发的年轻人,那些一起劳动的日日夜夜,一下子就浮现在眼前了。阿勒泰嘎查的老少爷们、兄弟姐妹们,会永远和你们手拉手、心连心,这份情,比草原还辽阔,比岁月还悠长。”

晚辈心声

——薪火相传的感恩之心

曾是王琴、吴继武的学生,如今在鄂托克前旗小有名气的大夫米虎成感慨道:“王琴、吴继武两位老师离开第二故乡已有44年,却始终牵挂着这里,11次重返这片深爱的土地,以此作为深情的回馈,这份执着的情怀着实令人动容。今日之聚,是跨越44年时光的第11次重逢,是青春记忆与乡土深情的再度交汇。”

“我们晚辈心中都清楚,眼前端坐的,是当年风华正茂、远离故土来到这里的知青长辈;而用最淳朴的胸怀接纳、帮助、温暖他们的,正是我们的父老乡亲。这段往事不仅铭刻在历史的长河中,更流淌在草原牧人的血脉里,是一段尤为特殊的情缘。”米虎成的目光中满是敬意,“知青长辈初到草原时,面对陌生的环境、艰苦的生活与繁重的劳动,是各族老乡伸出温暖的援手,教他们适应乡村田野的生活。在缺衣少食之际,递上一碗温热的奶茶;在生病不适之时,给予家人般的照料。这份接纳让异乡化作了‘第二故乡’,让知青们在这片草原上深深扎下了情感的根。两位老师11次回访第二故乡,便是最好的佐证。”

米虎成接着说道:“老师们的到来,在草原上留下了诸多可歌可泣的故事,这些都记载于 2018 年出版的纪念南京知青插队50周年文集《情系鄂尔多斯》中。在我的记忆里,两位老师为我们这些牧区的孩子点亮了求知的明灯,使我们许多人得以掌握一技之长、走到如今,赶上了国家高速发展的时代红利。王老师至今仍珍藏着我们50年前的许多照片。”回忆起往昔,米虎成感慨万千:“我年幼时体弱多病,在那个缺医少药的年代,臀部没少挨乡村医生张国英阿姨的针,也正是这份懵懂的经历,让我踏上了学医之路。共同经历的风雨,共同创造的劳动成果,共同的交往交流交融,让彼此的心紧紧相依。从1968年算起,57年的光阴悄然流逝,当年的小伙子、大姑娘、壮劳力,如今皆已白发苍苍年至古稀耄耋。但岁月带不走那份共同经历的底色,带不走共同铸就的情感。”作为晚辈,米虎成坦言,他们从小就从长辈口中听闻那段岁月的故事,这些故事让他们懂得了何为“患难见真情”,何为“不是亲人胜似亲人”。也教会了他们感恩、坚韧、真诚与奋进,让他们明白土地有情、人间有爱,这份跨越时空的情感纽带,是无比珍贵的精神财富。作为晚辈,他们不仅会铭记这段历史,更会传承这份精神—— 懂得感恩、珍视情谊、关爱他人,守护好老师带给他们的这份来之不易的乡情与友谊。

学子心声

——跨越半世纪的感恩回响

当年王琴的学生贺慧,曾亲历两位老师的婚礼,此刻她的讲述满含岁月沉淀的温情:“50年前,我还是个扎着羊角辫的孩童,有幸参加了二位老人的婚礼,亲口尝过那甜到心底的喜糖,那份滋味至今未曾淡忘;50年后的今天,又能在这样的场合,幸福地见证两位恩师的金婚庆典,这般跨越时光的缘分,让我无比珍视。” 提及求学时光,贺慧的眼中满是暖意:“记得上学时,王老师不仅是我学业上的引路人,更是我生命中的恩人。她在讲台上温文尔雅,总能将知识化作春风细雨,悄无声息地滋润着我们这些农牧区娃娃的心田;吴老师总以男子汉的肩膀与胸怀,默默支持着王老师的教书事业,也为我们这群农牧民孩子遮风挡雨。那时候,老师家的窗总是亮着温暖的灯光。我们这些淘气调皮的学生,常借着请教问题的由头,实则想蹭些饭菜零食,可两位老师从不嫌烦,还总变着法子给我们做些可口的吃食,趁机教我们做人做事的道理。”望着眼前两位老师鬓角的白发,贺慧深有感触:“如今看着二老鬓边的霜华,我深深懂得,那不仅是岁月走过的痕迹,更是他们无私奉献的见证。此刻,我想对王老师、吴老师说,感谢二位用爱与责任,照亮了我们这些农牧区娃娃的人生道路;感谢二位用坚守与陪伴,教会我们何为真正的爱情与幸福。愿二老往后的日子,依旧温暖如初,携手看遍草原上的每一次日出日落,把这相守的故事,续写得愈发绵长。”

同事心声

——岁月见证的师者风范与伉俪情深

“当年,我是王琴老师教书时的同事,今日能在这美好的时刻,为王琴老师、吴继武老师的金婚之喜送上祝福,深感荣幸。”曾与王琴在公乌素大队民校共事的孟克吉日格勒,言语间满是真挚的喜悦与敬意。回忆起共事的时光,孟克吉日格勒的眼中闪烁着敬佩的光芒:“还记得初次与王老师共事时,我便被她的热情与敬业精神深深打动。那时的民校条件艰苦,教学资源匮乏,可王老师总是充满干劲,精心备好每一节课、耐心教导每一个娃娃。她善于用生动有趣的方式讲解知识,让娃娃们在轻松愉快的氛围中汲取养分。遇到基础薄弱的娃娃,她从不抱怨,而是利用课余时间为他们悉心补习,直到娃娃们完全掌握。她对农牧区教育事业的热爱和对农牧民娃娃的深切关怀,深深感染着身边的每一个人,也让我真正明白了教书育人的真谛。”

在与王老师相处的日子里,孟克吉日格勒也深切感受到了她与吴继武老师之间深厚的感情:“吴老师总是默默支持着王老师的工作,家里的大小事务都主动承担,让王老师能够毫无后顾之忧地投身于教书事业;而在王老师忙碌一天后,吴老师总会准备好温暖的饭菜,给予她最贴心的关怀。他们相互理解、相互支持,是我们眼中当之无愧的模范夫妻。”

孟克吉日格勒感慨道:“50年的相濡以沫,50年的风雨同舟,这份坚如磐石的爱情怎能不让人动容。我衷心祝愿王老师、吴老师的爱情,能像草原上的马兰花一样,永远绽放,芬芳四溢,在岁月的长河中愈发绚烂。”

知青同仁心声

——同甘共苦的岁月回响

曾与吴继武等南京知青在阿勒泰大队一同插队的鄂托克旗知识青年温馨慧回忆起往昔岁月,话语中满是对那段同甘共苦时光的珍视:“1968年,他们初到草原时,眼前的一切都透着陌生与艰难。语言的隔阂像一道无形的墙,恶劣的环境如利刃般考验着意志,繁重的劳动更似千斤重担压在肩头。”

她的思绪飘回了1974年,那些与南京知青们一同在草原上与农牧民“三同”的日子:“从那时起,我们同吃一锅饭,那饭菜虽简单朴素,却盛满了并肩作战的温暖;同住一个大炕,寒夜里相互依偎取暖,让冰冷的冬夜也有了温度;同劳动的岁月里,面对繁重的放牧、打草、割地任务,我常常感到力不从心,而吴大哥总是默默地走过来,帮我分担肩头的重负,手把手教我各种生活技巧,带着我们这些小弟弟、小妹妹一点点适应牧区的生活。”

提及吴继武,温馨慧的眼中满是敬佩:“吴大哥身上那股子坚韧与乐观,像草原上的向阳花,始终朝着光亮生长,深深影响着身边的每一个人。即便在最艰苦的环境里,他也从未有过一句抱怨,总是以积极的心态面对一切,还时常给身边的人鼓舞打气。他努力融入当地生活,认真学习蒙古语,尊重蒙古族的文化与风俗习惯,与牧民们亲如一家,用实际行动推动着各民族之间的团结与交融。”

当年与吴继武、王琴同乘一列专列来到鄂托克旗插队落户的南京知青王强,特意从牧区赶来,为二位的金婚庆典送上插友的诚挚祝福。他深情回望那段峥嵘岁月:“回首1968年,我们1087位南京知青响应国家号召,挥别家乡的灯火,奔赴内蒙古鄂尔多斯草原。那时的牧区生活条件异常艰苦,可我们心中燃烧着青春的热血,怀揣着建设边疆的理想,义无反顾地一头扎进这片巴拉尔草原,与农牧民同吃同住同劳动,把异乡当成了奋斗的热土。”

忆起初到牧区的场景,王强的思绪仿佛又回到了那个手足无措的时刻:“刚到牧区时,面对全然陌生的环境和从未接触过的劳动场景,插友们都有些茫然无措。但我常听说,吴继武总是那样积极乐观,不断给插友们加油打气。他凭着一股不服输的智慧和干劲,很快就熟练掌握了修水利、放牧等多项农牧活儿,成了知青中的‘多面手’,还常常主动伸出援手,帮助其他知青适应牧区的生产生活,是我们心中的‘主心骨’。”

而谈及王琴,王强的语气里满是赞赏:“王琴则是出了名的心灵手巧、温柔活泼。她不仅把自己的生活打理得井井有条,让艰苦的日子也透着些许精致,还热心地教农牧民娃娃们识字唱歌,带着大家打排球、做游戏,用她的热情为草原注入了别样的活力。在那段艰苦的日子里,他们俩相互扶持,从最初的相识到后来的相知,再到深深的相爱,成了我们南京知青群体中一段人人称道的佳话。他们在牧区与牧人一道摸爬滚打13年,把最宝贵的青春献给了这片草原,与各族牧民结下了深厚的情谊,是民族团结进步的忠实践行者和推动者。生活中,他们互敬互爱,携手走过半个世纪,经历过风风雨雨、坎坎坷坷,却始终不离不弃,他们这份执着的爱情,让我们每一个人都为之感动。”

看着眼前相濡以沫的两位老友,王强心中满是自豪:“如今,我们都已不再年轻,但那段知青岁月的记忆却像草原上的星辰,永远鲜活明亮。吴继武与王琴的金婚,特别是在鄂尔多斯草原与农牧民一同庆祝的金婚,不仅仅是对他们爱情的最美见证,更是我们这一代南京知青共同的骄傲和自豪。它让我们清晰地看到,在那个特殊的年代,我们不仅奉献了青春,还收获了最真挚的爱情和最深厚的友谊,这些都是岁月馈赠的无价之宝。作为曾经一起在草原上奋斗过的插友,我真心希望所有的知青朋友们,都能珍惜这份跨越半个世纪的难得情谊,常相聚、共回忆,让我们知青与牧人交往交流交融的精神,像草原上的河流一样,永远流淌,代代传承下去。”

时代沉思

——从个体故事到历史课题

面对金婚伉俪,《南京知青在草原》课题组负责人、鄂尔多斯学研究会会长奇海林感慨万千:“由于承担内蒙古自治区民族事务委员会的重大委托课题,我才有幸与南京知青们相识相聚,同吴继武、王琴两位老插友已经多次相见。他们的爱情萌发在草原,天然地带着大自然的美妙与芬芳;他们的婚姻始于牧区,自然而然地融入了各民族的祝福与希望;如今,他们的金婚庆典又在第二故乡举行,几代人带着吉祥如意的祝福,祝愿他们永远与草原相依相偎。当年,千余名南京知青来到鄂尔多斯草原,为这片曾经荒凉落后、地处边远的大地带来了新的活力与气息。南京知青们不仅在生产生活上与农牧民密切交流合作,更在文化教育、医疗卫生、技术推广、体育运动、风俗习惯等诸多方面,相互影响、相互交融。他们为促进农牧区的生产发展、生活水平提升以及民族团结进步,作出了不可替代的贡献。”

奇海林还谈到了知青群体的不同走向:“一些知青选择留在草原、留在牧区、留在当地,在各行各业发光发热,成为民族交往交流交融的坚实桥梁与重要纽带;另一些知青返回南京或走向祖国的四面八方,同样在各自领域风生水起,成为连接东南西北与鄂尔多斯草原交往交流交融的使者与‘鸿雁’。南京知青的故事,就如同‘额吉的奶茶’,香飘四面八方,成为鄂尔多斯草原和古都南京之间割舍不断的情感记忆。”

说到最后,奇海林送上了真挚的祝福:“衷心祝愿吴继武、王琴两位老知青金婚幸福。同时,也希望所有南京知青能继续书写属于你们自己的牧区记忆,让这段承载着青春、奉献与情谊的历史,在时光的长河中不断延续其独特的价值。”

笔者感言:现场聆听并记录了众人的回忆,57年来插队落户以及南京知青与草原牧人交往交流交融的故事,确实让我感慨万千,眼前的他们,身上蕴含着如此多的春来夏往、寒暑相连。总结他们的这些人际交往,令人起敬,其中饱含着他们一生的奋斗经历,也折射出南京知青与草原牧人可歌可泣的精彩华章。

文章来源:鄂尔多斯日报2025年7月31日第7版