|

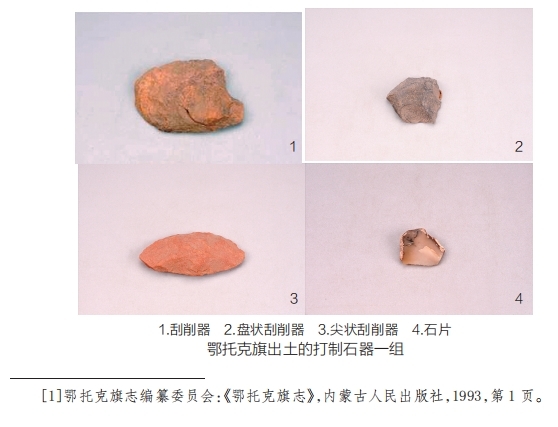

鄂托克旗位于鄂尔多斯高原西部,西依黄河,与宁夏平罗县(原陶乐县)和内蒙古乌海市相接,东邻乌审旗,南连鄂托克前旗,北接杭锦旗[1]。大约在旧石器时代晚期与新石器时代早期之交,鄂托克旗广阔的土地上开始出现了古老人类活动的足迹。这时人类活动在包括鄂托克旗西部草原在内的广阔山区之中,其活动人群极有可能就是旧石器时代晚期生活在黄河支流的水洞沟群体遗民,他们到贺兰山及阴山山脉地区狩猎动物或者季节性迁徙营地。他们的活动遗迹主要表现在一些岩画图像上,如太阳神像、人面像、图案符号等抽象化、充满神秘色彩的图案,表现出那时人类对自然界的观察与质朴的认识。相比岩画而言,这时人类生产生活遗留则甚为少见,比如狩猎用的是小型打制石器、砍伐加工的磨制石斧、灰陶残片等等。

由于其独特的自然环境,目前,在鄂托克旗境内发现的新石器时代遗存并不丰富,遗物特征亦不典型。整体观之,新石器时代遗址主要分布在鄂托克旗境内的中东部平坦地区,集中分布在苏米图等地。从遗物文化时代上看,遗址多反映出新石器时代晚期的遗存特征。同时,遗址文化面貌不十分明确,但从遗址内出土众多的灰陶片特征判断,它们与新石器时代中期的仰韶文化、庙底沟文化和晚期的阿善三期文化可能存在着相似的文化因素,应属同一文化或文化后裔。根据考古发现的遗址材料,这一时期的遗址数量不甚丰富,主要有仰韶时代的塔布乌素,龙山时代遗址有百眼窑、大克泊尔四队、伊克乌素等遗址[2]。

一、最早的居住房址——塔布乌素遗址

塔布乌素遗址位于苏米图苏木马什亥嘎查东北约8千米,面积约500平方米,文化层厚约0.5米。这里发现有宽带纹黑彩陶钵、鼓腹罐以及磨制的石斧、石凿等。除了文化遗物外,这里还出土了最早的居住遗迹——房址。房址平面呈圆角方形,为半地穴式结构。房子是进入到新石器时代的独特发明,是人们摆脱天然山洞和简易帐篷后的自主创造,他们选择在地势较高的平缓地带建造房屋,为了增加房屋的牢固性和稳定性,他们先在地表挖一个圆坑,坑深几十厘米,并在圆坑的内部边沿挖一周细而深的坑洞,用来埋设支撑房屋顶子的木柱,因此这些细而深的坑洞被叫作柱洞。为了出入方便,并获得长时间的阳光照射,人们往往在房屋的南面或者东面开有门道。随着建筑技术的不断进步,人们在使用圆形房子的同时,也发明了方形和圆角方形的居址。平面呈方形的房子更加适应人口增多的社会结构以及房子面积和大型建筑的需求。遗址中出土的黑彩宽带纹彩陶钵是仰韶文化半坡类型的典型器物,它们出现在这里,表明这里也受到了半坡文化的影响,应是6000多年来自关中地区人群迁徙至此的结果。这一发现也说明,塔布乌素遗址应是鄂托克地区最早的新石器时代文化代表。

二、石器最丰富的新石器遗址——樱桃山遗址

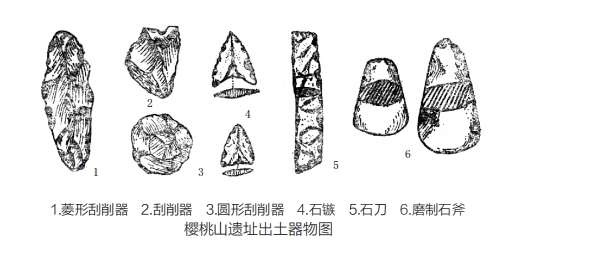

樱桃山遗址是这一时期时代较早的典型遗存。它位于乌兰镇西北约1千米处,这里地势较高,为沟壑纵横的沙梁洼地,其间一条季节性河流从此流过。遗址在其东沙梁的低洼地带。遗址植被较好,以沙蒿为主。在这个遗址发现了较多的细石器及磨制石器,主要有打制的石镞、石刀、刮削器、石核、石叶及磨制而成的石斧、石磨盘、石磨棒等。从这些丰富的石器种类分析,此处应是一处新石器时代的石器加工场所。

石镞加工非常规整,可分成无翼式和有翼式。有翼式的石镞已经具备了对称的双刃,两翼锐长,翼尖锋利,中间留有厚脊,前锋尖锐,尾部内凹便于安装木杆。两刃经过了仔细的修正,使刃部锋利无比。加工规整而锋利的石镞,显示出人们已经熟练地掌握了石镞加工技术,并且非常重视石镞工具的加工和使用。石镞中间留厚脊、左右成锋的形制也说明此时的古人类已经具备和运用了左右对称的平衡原理。形制规整、左右对称的石镞在射出后能够保持较好的稳定性,减弱了箭镞在运动中的左右摇摆,使箭镞能够保持一个相对稳定的弧线射向猎物。同时我们也看到,石镞尾部内凹而没有保留长长的镞铤的独特设计,或可以说明石镞尾部在插入木杆后,两侧的翼则显得更加外张,箭镞射入动物体内后会对猎物造成更大的伤害,提升了杀伤力,自然也提高了狩猎的成功率。

刮削器形式较多,可见有盘状、尖状、直刃等不同形状,形制不同的刮削器可以满足不同的生产需求。比如人们利用尖状刮削器可以切割动物的皮毛、肢解动物等;使用盘状刮削器可以刮取动物的油脂;直刃刮削器则可以切割毛皮、肉食,并且还可以用来加工木器等等。石刀是经过打制加工的,边缘经过了修刃处理,制造出了非常锋利的刃部,这样便更加利于切割肉食。根据石刀的大小,可以采取不同的使用方式,比如较大的石刀可以直接手握使用,而小型的石刀或者石叶则是把它们镶嵌、组合起来,作为附合工具来使用,比如把它们镶嵌在木柄或者骨柄上,形成骨柄、木柄石刃刀。这样制成的石刀更加容易抓握,运用起来也更加方便,大大提高了切割和肢解动物的效率。复合工具的创造与使用是人类生产工具的巨大发明,极大地促进了生产力的进步。

磨制石器是樱桃山遗址发现的新石器时代的典型器物,系挑选灰色的砂质石块,在平整的砺石上反复摩擦形成的,在磨制过程中需要边磨蚀边加水,以提升工作效率。经过磨制加工出来的石器,器形规整,形态较大,刃部锋利,握持或绑缚更加方便。适中的形体,特别是锋利的石刃,大大提升了人们在使用过程中的工作效率。这里发现的磨制石器有石斧、石磨盘和石磨棒等不同类型。

鄂托克旗出土的各式磨制石斧

石斧整体似梯形,上端窄刃部宽,有直刃和弧刃两种形式。整体磨制光滑,刃部扁薄而锋利。一般认为,石斧和木科植物存在着较大的关联,既可以用来砍伐树木、灌木或植物根茎等,也可以进行木作砍伐或加工,可以说是一种用途较广的工具。它们的出土,显示出樱桃山遗址的古人类使用了锋利的石斧披荆斩棘、开荒耕作。

三、研磨食物的工具——石磨盘、石磨棒

石磨盘、石磨棒是发现的较为典型的磨制石器,是利用灰色砂岩磨制而成的,由于岩石颗粒度较大,硬度较低,磨盘部分已残断,残长35厘米,宽21厘米,磨盘面内凹;石磨棒略呈半圆柱体,磨面较平,长16.8厘米。在石磨盘与石磨棒表面都具有明显的使用痕迹。

一般认为,石磨盘与石磨棒是研磨加工类工具,一般是成套使用的。人们将从野外采集回来的坚硬果实、根茎类食物或者种植的农作物禾穗放在磨盘上,利用粗长的石磨棒进行碾压、磨搓或直接在磨盘上摔打磨搓,去掉谷物外面的谷壳,使其脱粒或露出内部的果实。之后人们将脱壳的果实收集起来,分享给氏族或家庭的老人幼儿食用。另外,人们还会将脱壳的谷物贮藏在陶罐里放在窖藏内保存起来,作为来年谷物种植时的种子,或者将脱粒的谷物继续加工,再把谷物放在石磨盘上用磨棒进行精细研磨,把它们加工成更加便于食用的粉末状物质,在食用时放在陶釜或陶甑里进行蒸煮。从遗址发现的体形硕大的石磨盘判断,这时的鄂托克旗古人类不仅经常会使用磨盘、磨棒加工食物,而且加工的果实或谷物是较大、较多的,需要一个工作面硕大的磨擦平面。这些现象也进一步说明这时的人们对食物的需求量是颇大的,这也反证出这里的氏族规模较大,人口较多。

一般认为,打制石器的使用反映出狩猎采集经济的普及,而磨制石器的出现和大规模使用则代表了农业种植的经营。因此,从石器的数量和类型上来看,樱桃山遗址显现着较为普遍的狩猎和农业种植两种经济形式,人们兼营着狩猎与农业的经济形式。同时,从打制石器和磨制石器的数量对比上观察,似乎又显现出较多的狩猎经济,而农业种植、农业加工则显得处于从属的地位。人们在气候适宜的时候,种上植物的种子,经营着作物的种植,而在更多的时候则是出门采集和猎取生活物品。人们使用石斧拓荒砍伐,使用石磨盘、石磨棒加工、研磨,处理采集回来或种植收获的坚果和谷物。樱桃山遗址发现的文物数量虽不丰,却强烈地反映着鄂托克旗古人类的生产生活,诉说着鄂托克旗古人类的早期历史。

四、最早的纺捻遗址——大克泊尔四队遗址

大克泊尔四队遗址位于木凯淖尔乡北部。遗址沙化非常严重,多被黄沙覆盖,经过风沙吹动,暴露出一些零星的早期人类遗物,包括有石纺轮、石棒形器和双孔石器等。

石纺轮为灰色细砂岩质,圆形,扁薄,中间穿一圆孔。纺轮直径为4厘米,孔径1.03厘米,厚1.2厘米。石纺轮磨制浑圆,非常规整,穿孔几乎位于纺轮的中间,微偏,孔洞颇为规整,孔壁竖直,上下贯通。从这件简单的石质工具上我们可以看出古人加工技术的高超,显示出古人的智慧。他们已经熟练地掌握了磨制加工技术,并且磨制出来的纺轮非常圆滑,说明他们已经初步具备了图体形态的意识,对形状的观察和加工把握非常精准。纺轮中间的穿孔也说明了人们已经具有了中心思想和平衡观念,能够比较准确地找到器物的中心,并能够将孔洞非常准确地钻在纺轮中间,这反映出人们已经认识到工具形状与物体平衡的关系。孔壁甚为竖直的结构,说明了这时钻孔技术也十分进步,很大程度上说明人们可能已经掌握了器物管穿的钻孔技术,而不是以往钻孔时的两面对钻技术,这体现出了加工技术的进步和加工工具的改进。根据民族学材料,一般认为纺轮是用来纺捻线绳的工具。这类工具由纺轮和纺杆两部分组成,纺杆为细长的木棍,一端平齐,一端留有弯钩,使用时将纺杆插在纺轮中间的孔洞中,一端露出木杆的弯钩。人们将采集回来的植物丝绦或者麻丝抑或是动物的毛发绑系在纺轮上端的弯钩上,通过搓捻毛发使纺杆带动纺轮转动,这样就可以将毛发搓捻成一缕一缕的丝绦状。最后,人们再将搓捻好的丝绦进行编织或缝缀衣物等。

双孔石器也是经过穿孔加工过的石器,质地亦为灰色细砂质,器形整体略呈椭圆形,较为扁薄,石器器物两端各钻一小孔。石器长4.2厘米,宽3厘米,厚0.8厘米,孔径约0.5厘米。石器器形较为规整,身长椭而体薄。根据石器中部钻得的两孔分析,此石器可能是网坠类或流星类器物,是渔猎时使用的工具。人们将穿孔石器绑系在渔网下端,在人们抛撒渔网时起到一个加大渔网抛撒力量和下坠渔网的作用,这样可以使渔网能够快速下沉、收拢,在收拢渔网时可以很好地起到聚拢的作用。它们作为网坠使用时多是成组使用的。根据石器独特的造型,它还具有另外一种可能,就是作为石流星使用的,属于抛掷类的工具。人们将麻绳绑系在石器孔洞上,甩动麻绳,通过石器的重量增加麻绳甩动的幅度和力量,使抛掷出去的绳索能够击中或制服猎物。这种石器的使用原理类似于后世使用的抛石或绊马索。它是人们狩猎活动的见证,它们的出现说明在大克泊尔四队遗址生活的古人类早在新石器时代就可能已经使用了较为先进的渔猎工具,结合石棒形器,也反映出这里的经济方式是农业种植和渔猎、采集并重的。

五、鄂托克旗最早的聚落遗址——伊克乌素遗址

伊克乌素遗址位于苏米图苏木苏米图嘎查伊克乌素牧业小组。遗址大体呈长方形,东西1500米,南北500米,总面积约750000平方米。现遗址已完全沙漠化。遗址中发现有古人类的居住遗迹约30多处。这些居住遗迹主要为房址,平面形制呈圆形和方形。圆形房址直径2.5米左右,互有甬道相通,房址中央设有火膛,房址地面经过夯打,平整而坚硬。方形的房址有大小两种规模,大者边长约2米,小者约1.7米,在房基的四周用石块堆砌成墙,起到了很好的加固和保护作用。在遗址中存在着明显的祭祀遗迹,在祭祀遗迹中发现有红烧土,并出现过经火烧的动物肩胛骨。在遗址的东西两面均存在有小型淡水湖泊。文化遗物方面,这里主要发现有磨制石器,如石斧、石锛、石磨盘、石磨棒,还有打制的燧石片,夹砂红陶片,铁犁、铁鼎足、铁带钩等。根据出土遗物的特征判断,该遗迹文化主体时代为新石器时代,历史时期人类继续在这里生活,是一处延续时代很长的遗址。

遗址规模巨大,大体呈东西向条形分布,这么大型的遗址规模在鄂尔多斯地区是颇为少见的。同时,遗址位于当今草原深处,这种草原上分布的大型聚落遗址也是较为罕见的。可见,当时生活在伊克乌素附近的人群是相当庞大的,他们将聚落选择在地势略高但平坦的鄂尔多斯西部高原上,人们在黑褐色的地面上平整土地,筑房建墙。为了生活用水方便,他们特意把房子建在了距离湖泊较近的地区,并且选择在两个湖泊的中间位置,这极大地满足了他们生活和农业种植用水的需要。

这时的人们建筑的房子绝大多数都是挖在地下的,称为“半地穴式房址”,这样建造出来的房子利用了原生的土体作为房屋的墙壁,不仅坚固实用,而且还可以起到很好的保温效果,也节省了人工开挖的劳力。与典型“半地穴式”房子略不同的是,这里的方形房子四周外围垒砌了一圈石墙,有了石墙的保护和加固,房子会更加坚固,可以实现人们对房子的长期使用。房址的形制有圆形和方形两种,可能体现出房子在使用功能上的不同,或可以说明文化因素的差异。圆形房址一般较方形房址面积大,体现出了房屋人群使用者的多寡不同。值得注意的是在圆形房址之间还修筑有甬道,方便人群的出入和联系,这说明了氏族家庭的亲密。房址内的居住面,经过了夯打,不仅平整,而且坚硬耐用,还可以在一定程度上起到很好的防潮作用。中央留火塘的独特设计,说明人们可以在火塘内保存有长期的火种,人们利用火塘进行取暖和炊煮食物。有了火塘,人们就可以经常地食用到熟食,这极大地促进了人类体质的转变和改善。

这时的人们把房子修建在一起,并呈一定的分布规律,说明他们属于同一个部落,社会形态仍处于母系氏族。小型而紧密的房址说明了这时的聚落是以家庭为单位的小型氏族。有了固定的聚落和定居的房子,古人就可以种植简单的农作物了。这一居住方式的出现和改变受到了原始农业的极大影响,正如研究人员分析指出:“农业革命最明显的影响是产生了定居这种新的生活方式。事实上,为了照料新驯化的动植物,人类也不得不定居下来。于是,新石器时代的存在取代旧石器时代的流浪团体而成为人类最基本的经济文化单位。实际上,它构成了18世纪末期之前一直居统治地位的一种生活方式的基础。这种生活方式即使到今天还存在于世界上许多经济不发达的地区”[3]。

过着定居生活的人们使用石斧、石锛砍伐树木,使用石磨盘、石磨棒研磨加工谷物,还使用锋利的燧石片进行狩猎和剥除动物的皮毛。人们在进行农业生产的同时,日常生活中还经常举行祭祀活动,祈求大自然和祖先的保佑,实现五谷丰登、人丁兴旺。祭祀的人们将动物的肩胛骨使用在祭祀活动中,通过对肩胛骨进行烫、灼来获取骨头的裂纹和走向,聚落里的巫师通过裂纹的走向和脉络就可以判断出事物的吉凶。无论是聚落的规模还是数量众多的房址,抑或是祭祀遗迹的存在,都说明了这时期的社会处于一个较大的氏族部落,人们以家庭为单位,过着简单而丰富的生活。时代阶段上,伊克乌素遗址应处于新石器时代晚期阶段,与这里的永兴店文化、阿善文化存在相似的文化因素。

注释: [1]鄂托克旗志编纂委员会:《鄂托克旗志》,内蒙古人民出版社,1993,第1页。

[2] a..内蒙古伊克昭盟鄂托克旗文物保护管理所:《鄂托克旗文物志》,内部资料,1990;b.国家文物局:《中国文物地图集》(内蒙古自治区分册下册),西安地图出版社,2003,第583页。

[3][美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:从史前史到21世纪》(第7版),吴象婴、梁赤民、董书慧、王昶译,吴象婴审校,北京大学出版社,2012,第35页。

来源:尚二平、杨勇主编,甄自明编著《鄂托克旗史迹拾遗》,内蒙古大学出版社,2021年11月出版 |

蒙公网安备15060302000300

蒙公网安备15060302000300